令和7年度

更新日:2025年10月15日

毎日の学校の様子をお伝えしています。個人の表情は見えにくくして撮影するようにしています。

一日、しっかりと学んできました。

10月15日 水曜日

今日は三年生の社会科見学の日でした。三年生は、普段勉強している「墨田区」のことを更にくわしくなるために計画を組みました。午前中は、東墨田にある都立皮革技術センターを訪ね、生皮が革に変わっていく過程、そして革がみんなの生活にとってどのように関わっているのかということを学びました。途中、革のしおりづくり体験もし、子供たちにとっては墨田区の産業を知る大事な機会となりました。昼食は予定の場所の地面の状態が悪いため、校庭に戻りいつもとは変わった雰囲気でとることができました。そして午後は、向島消防署を訪ね、消防車、消防署員の活動服について詳しく説明をしていただきました。子供たちの見学態度がとても素晴らしく、しっかりと話を聞くことに集中していました。車窓から見た墨田区内の各所の特徴についても忘れないでいてほしいと思いました。

始業式での児童代表の言葉

10月14日 火曜日

いよいよ後期が始まりました。3日間の休みを経て、子供たちも後期に向けて気持ちを切り替え、頑張るための目標を抱いて登校してきました。校庭での始業式の際、目標を立てた児童をたずねると、半分近くの児童が自信をもって手を挙げていました。その後、2年生、4年生の代表児童による堂々とした「後期に頑張りたいこと」の発表がありました。次の学年に向けての大事な後期となります。みんなに頑張ってほしいです。

一年生代表の言葉

10月10日 金曜日

今日は前期の終業式の日です。校庭で終業式を行い、1年生と3年生の代表児童が言葉を述べました。前期に頑張った様々なことをふり返り、後期の目標を堂々と述べました。それを自分のことと重ねながらしっかりと聞いていた全校児童の姿も立派でした。校長からは、ノーベル賞を受賞した二人の先生方も子供の頃に夢を抱き、実験観察でうまくいかないことも乗り越えながら、研究を積んで世界の役に立つ大発見をしていったことを話しました。後期の目標をしっかりともった上で火曜日からの後半の生活を送っていってほしいです。みんながよく頑張った前期でした。

立花団地への二次避難をしました。

10月9日 木曜日

休み時間に避難訓練を行いました。給食室からの出火という想定で先ずはみんなが無事に校庭に避難をしました。これには約4分間かかりました。そして、状況が悪化したという想定で、更に安全な場所を求めて団地に避難することを行いました。二次避難です。これには約6分かかりました。教室などから、安全な場所への避難に総計約10分かかったことになります。命を守るための大事な訓練です。毎回真剣に子供たちは訓練に臨んでいます。一秒でも早く、安全に避難できるようにしたいです。

使い方に慣れてきました。

10月8日 水曜日

五年生は、昨日の糸のこぎりに続いて、ミシンでも頑張っています。こちらも初心者なので、ミシンへの糸の付け方、更に操作方法を慎重に学びながら練習しています。今日も布の上に示された線とずれないように縫い合わせる練習をしました。糸が絡みついてしまったり、曲がってしまったり、苦労をしながらだんだん操作が上手になってきていました。操作に初めから慣れている子もいました。家でも手伝ったりしているのでしょうね。

慣れてくると色々な形に切ることができました。

10月7日 火曜日

5年生は図画工作の時間に、初めて電動糸のこぎりをさわりました。初めはドキドキしながら学習に臨んでいましたが、説明をしっかりと聞き、刃の付け方から学び、丁寧に一枚の板を切っていきました。初めはうまくいかなかったり、途中で刃が曲がってしまったりした児童もいましたが、何回か練習するうちに曲線で切っていくことができるようになってきました。今回は切る練習でしたが、この後作品を仕上げていきます。良い物ができていくと期待しています。

四年生の算数の学習です。

10月6日 月曜日

四年生の算数では、概数の勉強を始めました。およその数は、普段の生活の中でよく利用される物です。それを改めて算数で確認していくわけです。概数の意味をつかむために、身近なところで行われている行事から数を見つけていきました。毎年7月に隅田川で行われている「隅田川花火大会」で打ち上げられる花火の数が約2万発としいうことでした。それを手掛かりにして、更に増やして約3万発というためには、つまりは何発上げれば良いのかということを話し合いました。100単位、1000単位、色々な考えが出されました。みんなの中では25000発を超えるかどうかが鍵を握っているのではないかという話し合いが多く聞こえてきました。明日以降の算数の中で、更に考えを深めていきます。楽しみです。

前日の健康診断をしました。

9月30日 火曜日

五年生は明日から二泊三日の宿泊学習です。ドキドキワクワクの前日です。今日は前日の健康を診断を行いました。皆の体調を校医の先生に診ていただきました。みんな元気いっぱいです。明日は天気が少し心配ですが、みんなのパワーで雨雲を吹き飛ばし、たくさんの楽しい思い出をつくってほしいです。木曜日は、那須岳に登山もします。空の上から町を眺めることができると良いです。五年生の3日間が良いものになるようにと、昨日の朝会で全校のみんなが声援を送ってくれました。

みんなで台本を読み合っています。

9月29日 月曜日

11月に行われる学芸発表会に向けて、各学年での準備が進んでいます。学年に応じて劇や音楽劇、群読など、様々な発表形態を考えています。写真の学年はある学年ですが、既に台本が完成し、役割も分担しました。その上で、セリフの読み合わせや、役作りについての相談を始めています。台本をよく読み込み、意見を交わしながら劇を完成させていきます。真剣な話し合いが、体育館内のあちこちで聞こえてきました。完成が今から楽しみです。

劇団仲間の皆さんが来てくださいました。

9月26日 金曜日

今日は体育館で全校児童が参加する演劇教室が行われました。秋に学芸発表会も控えているので、プロの皆さんの演技はとても勉強になります。今日は「劇団仲間」の皆さんが「給食番長」を上演してくださいました。絵本になっている楽しい作品なので、そのダイナミックな内容をどのような劇にしているのか興味がありました。子供たちにとっては、身近な給食の場面や給食室が舞台になっているので舞台と客製が一体化して楽しむことができました。楽しい劇に体育館は大歓声に包まれました。そして、その後の今日の給食の時間は、いつもよりももりもり食べていたようです。劇団の皆様、楽しい時間をありがとうございました。

体験活動を通して学びました。

9月25日 木曜日

東京都教育委員会主催の「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」として、本校で歌舞伎役者さんから直接「歌舞伎について」を学ぶ機会を得ました。歌舞伎役者の中村梅乃さんが来校され、実際に歌舞伎の歴史、所作、そして隈取りの化粧の方法を教えてくださいました。舞台上での様々な人物になっての動きは、ちょっとした体の動きを変えることで、色々な人物になりきることができます。子供たちはそれに驚いていました。また、代表児童に実際に隈取りの化粧を施す体験では、友達の顔がどんどん正義の味方に変身していく様子に歓声が上がりました。是非これを機会に、他の日本の伝統文化にも関心をもち、様々な演劇を見ようとする子が増えたら良いと思います。

キーワードをまとめています。

9月24日 水曜日

今日は4年2組以外は4時間授業で下校し、2組の子供たちが国語の研究授業で頑張りました。全校の先生達が見守る中、国語「未来につなぐ工芸品」の学習を進めました。本文中から「キーワード」となる言葉を探し出し、それをグループ内で共有しました。何故その言葉を選んだのかという理由も発表し合いながら進めました。最終的にミニホワイトボードにそれをまとめて学級全体で共有しました。子供たちの意欲的な姿を見てとても嬉しい気持ちになりました。

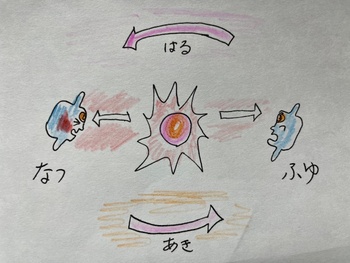

9月22日 月曜日 一日に一回転 傾きながら回転しているんだ。自転というんだよ。

丁度おでこの辺りに日本があるんだ。傾いているから夏は太陽の光がまともに当たるんだよ。冬はやさしく斜めからあたるんだ。

もしも地球が傾いていなかったら・・・日本に四季はなかったことでしょう。一年中同じ季節です。でも少し傾いているから、季節かがわっていくのですね。奇跡です。是非、もっともっと、調べてみてください。

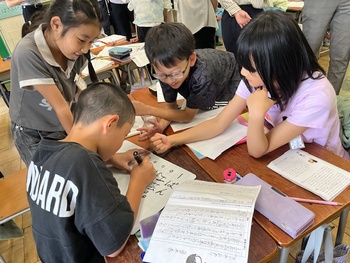

みんなで問題について考え発表しました。

9月19日 金曜日

本校では低学年から算数の授業は少人数指導の方法で指導を進めています。今日は2年生が「引き算の筆算」についての勉強を進めていました。先ずは買い物をし、代金を払いおつりをもらうということについて、確認をしていました。まだ子供たちの生活の中に、現金を扱い、おつりをもらったという経験が少なく、実は問題の設定自体が理解できていないのではないかということで、場面についての設定を確認していました。なるほど、大人が簡単に「おつり」という言葉を使っても、子供によってはそれをイメージできない場合もあるのかもしれないと思いました。少人数指導なので、色々考えを述べ合い、意欲的に学習を進めることができました。

今回が初めての試みとなりました。

9月18日 木曜日

なのはな学級の34年生が、墨田区内の9校の特別支援学級の交流会に参加しました。これは、昨年度まで行っていた中学年児童の一泊二日の宿泊体験を、新しい形式に変えたものです。宿泊の代わりに、場所を区内の施設に変え、日帰りで他校児童との交流を深めるために計画したものです。錦糸公園にある「ひがしんアリーナ」の広い体育館に区内の特別支援学級34年児童が全員集まり活動をしました。ダンスを学んだり、プロのフットサルチームの選手からボールの扱い方を学んだり、交流ゲームや踊りを楽しんだりして、思い出に残るひとときを過ごすことがしました。初めて会った友達とも積極的にふれ合おうとする子供たちの姿がありました。良い活動になりました。

説明文を読み、大切な言葉を選んでいます。

9月17日 水曜日

四年生は今「未来につなぐ工芸品」という説明文を国語の授業の中で読み深めています。説明文全体をようやくするために、文章中から大切だと思う言葉、表現をとりだしていきます。今日は班ごとに、「キーワード」となる部分を探し出す学習をしました。ある班は、題名の中にもある「未来」という言葉がキーワードになるのではないか、さらには「過去、現在、未来」と、時間を表す言葉が、この文章全体を読み込んでいく「鍵」となるのではないかという、深い対話をしていました。素晴らしい話し合いだと思い、しばらく聴き入ってしまいました。そこに飛び込んで、意見交換をしたくなるような授業でした。

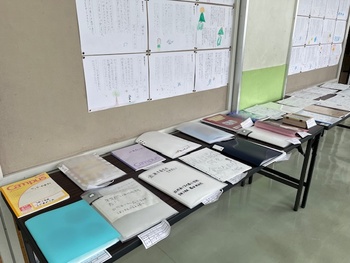

みんなの作品素晴らしかったです。

9月16日 火曜日

9月がスタートし、気がつけば半月が経っていました。みんなが夏季休業中に頑張って取り組んだ作品は、各家庭に返却されました。実は、まだ全員の作品を細かく見終えておらず、本来なら一人一人にコメントなどをつけてあげるべきだったと反省をしています。今日は3年生の廊下に展示されている作品が最後に返却されました。どの子の作品にも自分が調べたかったことへの思いが綴られていました。子供たちはこんなに様々なことに関心を広げていたのだと感心しました。みんながよく頑張った夏の取組だったと思います。

一年生が雨を楽しんでいました。

9月12日 金曜日

一年生が下校をしている頃、今日も突然雨が降ってきました。昨日ほどは激しくはないものの、子供たちは驚いていました。その内、何人かが嬉しそうな顔で教えてくれました。「上を向いて雨の水を味わってみたら、酸っぱかったよ。」色々なことに好奇心をもつことは素晴らしいと思いました。本当に酸っぱかったのでしょうか。でも、次からは口では確かめないでね。雨について調べたいと意欲は、何かにつながっていくと思います。

カメのお散歩をみんなが見守ってくれました。

9月11日 木曜日

昼休み、今日は昨日よりも少し涼しく、校庭にいる児童の姿も増えていました。校庭の地面の熱さの落ち着いたので、カメ君を散歩させてみました。猛暑の校庭では、カメ君が日陰に逃げ込んできたほどでした。今日はのんびり、あちこち好きなところを散歩していました。その様子を一年生のみんながハラハラしながら、見守ってくれました。だれかに踏まれないか、どこかににはさまって動けなくならないか、キャーキャー言いながらカメ君を応援している姿、とても仲が良くすてきな光景でした。

ハードルを見事に跳んでいました。

9月10日 水曜日

今日の校庭は日差しは弱かったものの、風がなく蒸し暑くなっていました。そんな中、子供たちは汗だくになって体育で頑張っていました。五年生はハードル層の練習です。先ずは基礎的な走り方の練習をし、実際にハードルを跳び越えていきました。特に跳んでいるときの足の伸ばし方、後ろ足の曲げ方に注意をしました。皆元気に、軽やかに跳んでいました。

昼休み 校庭に子供の姿があまりありませんでした。

9月9日 火曜日

9月に入っても暑い日が続いています。幸いアラートは出ていなかったのですが、昼休み、いつもならば子供たちが校庭に飛び出してくるのですが、今日はなかなか姿がありませんでした。最終的にはいつもの半分ぐらいの子供たちの姿はありましたが、やはり暑さのために校庭に出ることは控えた子が多かったようです。早く涼しくなり、快適な中で校庭で遊びたいですね。

担当曜日ごとに番組作り

9月8日 月曜日

今日は委員会活動のある日でした。56年児童は、それぞれの委員会に集まり9月以降の活動の計画を立てていました。写真は、放送委員会です。写真だけを見ると、友達と談笑しているように見えるかもしれませんが、実は放送担当日ごとに、番組の内容を検討し合っている企画会議の場面なのです。どんな内容にしたらみんなが聞いてくれるのか、楽しんでくれるのか、悩んでいます。どんな成果が実際に放送されるのかが楽しみです。

着物の世界について関心をもって欲しいです。

9月6日 土曜日

今日は土曜授業、学校公開日でした。第2校時には体育館で5年生に向けて、地域の着物マイスターの先生をお招きし、着物の素晴らしさ、歴史、そして着付けについて色々教えていただきました。実際に男性用着物、女性用着物を担任の先生方が着用し、その違いを学んだり、子供たちが持参した浴衣をきれいに着付けしていただき学びました。和の文花、そして、着物がリサイクル、リユースの最先端をいっていることなどを学ぶことができました。良い学習ができました。来てくださったマイスターに感謝いたします。また、保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

五校時終了で下校としました。

9月5日 金曜日

本日は台風接近に伴い、児童の安全を確保するために5時間目終了で下校としました。急な変更で、多くの保護者の皆様にご迷惑をおかけしました。子供たちはしっかりと下校の準備をし、同じ方面の友達同士、兄弟、姉妹で手をつなぎ真剣な表情で下校をしていきました。皆様のご協力により、安全な下校ができました。感謝しています。

四年生が色の変化を研究しました。

9月4日 木曜日

四年生は図工の時間に、色水を混ぜ合わせていろづくりの研究をしました。様々な色をスポイトで吸い取り、混ぜ合わせていきます。まるで深い海のような色になったり、朝日のような色になったり、色々なものを思い出させるすてきな色が生まれていました。色を混ぜながら、色ができあがっていく法則にも気づいていました。これから絵の具を使うときにこの力が生かされることを楽しみにしています。

みなさん お帰りなさい。

9月1日 月曜日

44日間の夏休みを経て、子供たちが元気に学校に戻ってきました。朝のあいさつの後、「お帰りなさい」と声をかけると、みんなが「ただいま」と言ってくれました。夏の経験を生かし、更にパワーをつけてこの後の学校生活を元気いっぱいに送ってほしいと願っています。もちろん、いろいろ悩みや困ったことが出たときにはすぐに相談してほしいです。特に長い休みの後には、いろいろつらいこともあるかもしれません。みんなが笑顔で登校できるように先生達は頑張ります。また、今日は引き渡し訓練のために、多くの保護者の皆様に学校にかけつけていただきました。ありがとうございました。

元気に楽しく安全に過ごしてください。

7月18日 金曜日

夏休み前の朝会を体育館で行いました。子供たちの明るい表情が体育館中に広がっていました。そんな中、校長からは生活のリズムを整えること、そして生活指導主任からは安全に過ごすこと、家庭でお手伝いをすること、おごったりおごられたりということをしないこと、更に近隣の繁華街などに子供だけで行かないことなどを話しました。みんな真剣に聞いていました。是非、明日からの44日間の中で、普段はできないような体験をしてほしいと思います。家庭でじっくり本を読むことも良い体験です。是非、ご家庭内で子供たちの夏休みを支えてあげてください。

七夕の歌です。

7月17日 木曜日

今月の歌は「ほしまつり」という七夕の歌を歌っています。今朝の朝会では、全校で大きな声で歌い合いました。低学年、中学年、高学年と、順番に歌っていきました。学年があがるにつれて声の感じも変わっていき、楽しいひとときとなりました。夏休みがいよいよ目前に見えてきています。子供たちもワクワクしていることでしょう。

2年生 3年生が頑張りました。

7月16日 水曜日

今日の午後は区内25校の小学校の共同研究会の日です。様々な教科の研究授業学内の様々な小学校で行われます。本校では、社会科研究部、音楽科研究部の代表授業が行われました。3年生、2年生のクラスを借りて研究授業が行われ、区内各校からたくさんの先生が参観に来てくれました。写真は3年生で行った社会科部の授業の様子です。大勢の先生方に注目される中、子供たちはいつも通りに元気いっぱいに、堂々と自分の考えを発表していました。子供たちにとっても、教員にとっても貴重な機会となりました。

みんなの家でもかえっているかな?

7月15日 火曜日

暑い日が続いていました。学校で飼育しているカブト虫の幼虫の様子が気になり飼育ケースのふたを開けてみておどろきました。なのはな学級の昆虫博士が、「多分成虫になっているはずだよ」と教えてくれたのです。この前までサナギだったものが、全部成虫になり、エサを求めて苦しそうにしていたのです。すぐにたくさんのゼリーを投入しました。あっという間に食べきってしまいました。多分、学校から幼虫を連れて帰ったみんなの家でも、カブト虫の成虫が出てきているのではないかな。楽しみですね。

選手のロッカールームにも行くことができました。

7月14日 月曜日

6年生は、今日は国立競技場に招待され、フィールドやバックヤードを見学する会に参加することができました。ラバーの上を歩いたり、室内練習場では実際に40m走をしたり、更に選手が利用するロッカールームに入ったり、とても貴重な体験をすることができました。世界選手権で見る光景が、目の前にあり、ワクワクドキドキの数時間でした。秋には世界陸上大会があります。みんなで応援したいですね。

3年生以上の児童が参加しました。

7月11日 金曜日

臨床心理士を講師として「セーフティ教室」を行いました。3年生以上の児童が参加し、SNS上でのやり取りから生じる様々なトラブルを事例を通して考えていきました。例えば遊びに友達を誘ったメールの中である子が別の子に対して交通手段を問うつもりで「なんで来るの」というメッセージを送った場合、それを悪意にとり「何であなたが来てしまうの!呼んでいないでしょ!」と誤解してしまったら大変だという話が出ました。とにかく、相手のことを思いやる心をもって、これからの時代にデジタルツールを使っていかなくてはいけないわけです。大事な勉強をすることができました。

国会議事堂を見学しました。

7月10日 木曜日

六年生が社会科見学に出かけました。午前中に国会議事堂を見学し、午後は国立競技場の近くにあるオリンピック博物館を見学しました。議事堂は、多くの学校からの見学者が来ており、毎年実施している参議院会議場での着座見学、さらに模擬議会体験をすることはできませんでしたが、日頃からニュースなどで見ている議事堂の中を見学し、赤じゅうたんの上を歩くことができました。また、壁や床に、国内各地から集められた様々な石材が使用されていることに気が付いた六年生もいました。熱中症予防のために、昼食はやむを得ずバスの中でとることとしましたが、午後のオリンピック博物館の見学も体験できるものが多く、楽しく見学することができました。よい見学になりました。

1dlがわかるようになったよ。

7月9日 水曜日

二年生が一生懸命に水のかさを図りました。1dl(デシリットル)の入れ物に水を入れ、それを使って大きな入れ物にどのくらいの水が入るのかを確かめました。家庭科室で、実際に水をくんで行ったので、楽しく活動をすることができました。きっと、今日は水のかさを実感することができたと思います。日常生活の中では、リットルに触れることは多くありますがデシリットルはなじみがないかもしれません。機会があったら、料理用のカップなども見て、家でも復習することできるとよいですね。

五年生が学びました。

7月8日 火曜日

今日は五年生が、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと東京大学教養学部の支援で、「こころの健康のためのヒント」の授業に参加しました。心の健康のためには、相手に対して、「見る・聴く・つなぐ」ことが大切だということを学びました。実際に二人組になり相手の話を聴くように心がけたり、問題を抱えた場合、誰かにつないでいくこと(相談していくこと)が大事だということも学びました。是非、実践をしていってほしいと思いました。

朝会でみんなに大事なことを話しました。

7月7日 月曜日 朝会の話

今日は、去年、みんなにお話しした「心と体」についての大事なことをもう少し詳しくお話したいと思います。一年生の人は初めてなのでよく聞いてくださいね。去年、こんな絵をみんなに書いてみてもらいました。動物は恥ずかしい、とか痛いということがもしかしたらわからないのかもしれません。みんなが見ている所でもおしっこをしてしまうし、たたかれながら走ることもあります。でも、人間はそうではありません。トイレにいるところを見られるなんてとんでもないこと、ましてやたたかれたり、家を追い出されたら悲しいですよね。

また、こんな話も去年しました。これから暑くなると、家にいる時、なるべく涼しい服を着ていると思います。でも、それは、家の中、自分の家族といる時の服であって、学校や外に出る時にそんな恰好だったら大変だということを話しました。校長先生も、家で庭仕事をするときは、なるべく涼しい恰好をします。だからと言って、学校にそのスタイルでいたらおかしいですよね。

それに、そんなゆるゆるの服を着ていると、中には悪い人が子供をねらって、そっと追いかけてくることもあるかもしれません。大変なことに巻き込まれてしまうのです。

今年はここにもう一つ付け加えました。みんなは体の中で、見られたくないところ、見せたくない場所を服や、水泳の時には水着でしっかりと守っています。そういう場所をプライベートゾーンと呼んだりもします。とにかく大切な場所です。しかし、中には、そういうところをふざけて写真に撮ってしまったり、それついて笑いのネタにしたり、噂にして流したりすることがあるのです。また、世の中には悪い人がいて、あなたの裸の写真を撮って送ってください、などということをメールやラインなどで誘ってくる人もいるのです。絶対にダメです。もしも、いやな思いをしたり、心配なことがあれば、先生たちに相談してください。もちろん、警察でもいいんですよ。みんなの心と体、大事な大事なところです。

みんなで仲良く活動することができました。

7月5日 土曜日

今日は学校公開、そして初めて一時間目に行った「縦割り班活動」を参観していただきました。各班で6年生が中心となって活動を進めていきました。高学年児童がまじめに取り組めば、低学年のみんなも頑張ります。それを代々受け継いで本校の縦割り班活動は成り立っています。今日の活動はみんな笑顔で頑張っていたでしょうか。参観にたくさんの家庭からおいでいただき感謝しています。

代表委員のみんなが頑張っています。

7月4日 金曜日

京都明日の2回、登校時に募金活動が行われています。初日の今朝は、大きな声が玄関に響き、たくさんの子供たちが募金を行っていました。世界中の困っている人を助けるのだとみんなが本気になっています。とても素敵な光景でした。みんなありがとうございます。

募金活動の目的をみんなで共有しました。

7月3日 木曜日

代表委員会の皆さんが準備をして、ユニセフ募金について説明をする集会を行いました。世界の中で困っている人たち、特に子供たちのためにどんなことができるのかをわかりやすく説明をしてくれました。今年は、自分たちでオリジナル局「ユニセフの歌」を作り披露してくれました。わかりやすいイラストと歌詞で、聞いているみんなもうなずきながら発表を聞くことができました。明日の朝、土曜日の朝に募金活動が行われます。

約束を守って、安全第一で水に親しんでいます。

7月2日 水曜日

屋上にあるプールで、一年生、二年生が水泳学習を進めました。着替えをしっかりとし、屋上まで上がって、プールサイドに整列します。二人組のペアを作り、互いの安全、健康についても確認し合います。そうして、準備体操、そしてシャワーを浴びて水に入ります。入った後も、指導する先生の指示をよく聞き、ふざけないで水の中で学習をします。先ずは水慣れから始めています。楽しく、しかし安全第一で学習を進めていきたいと思います、。

みんなで仲良く遊びました。

7月1日 火曜日

今日から7月です。気がつけば新しい学年になり、既に3ヶ月が経っていました。5年2組では、学級活動の時間に係活動を行いました。「お誕生日係」のみんなが計画した活動を体育館で行いました。ミニサッカーやドッジボールを、みんなで仲良く行うことができました。秋には移動教室にも出かけます。その中でも、みんなで力を合わせる場面がたくさんあると思います。その時に今日のように力を合わせることができることを願っています。

土曜日に行いました。

6月30日 月曜日

いよいよ7月です。ここまで三ヶ月間、みんなよく頑張ってきました。楽しみにしている夏休みまであと3週間ですね。先週末、28日土曜日には、校庭でPTAさん主催の自転車安全教室が行われました。向島警察署の方々が講師となり、先ずは座学で安全について学び、校庭に出て実際にコースを走ってみました。1年生から5年生までの児童が参加し、自分の自転車を用いて練習をしました。みんな真面目な態度でした。今、日が長くなっています。自転車の乗り方をしっかりと確認した上で、自転車を利用して欲しいです。

今回は各班で読み聞かせを行いました。

6月27日 金曜日

今日のたてわり班活動「たちあづ班」活動は、6年生による読み聞かせでした。それぞれが4冊ほどの絵本を準備し、低学年児童にも分かるように音読してくれました。何度も練習した成果を出し、交互に読んだり、セリフを工夫して読んだり、どの班でも6年生が頑張っていました。次回は、7月5日の学校公開の日に行います。今度は参観もできるようにしました。活動の様子を是非ご覧ください。

いろいろな学年の児童がつながり長い列車になりました。

6月26日 木曜日

今朝の集会では集会委員のみんなが「じゃんけん列車」の準備をして進めました。互いにじゃんけんをして列がつながるうちに、様々な学年が入り交じった長い列車が完成していきました。肩に手が届かないくらいの身長差がある場所もありました。低学年、中学ね、高学年児童が楽しくつながったのです。とても楽しい時間でした。

国語の物語を読み取りました。

6月25日 水曜日

今日は校内研究会の日です。今回は5年1組のクラスで「国語」の授業を通して研究授業を行いました。光村図書の教科書に掲載されている「銀色の裏地」という、クラス替えをしたばかりの友達同士のやりとりを描いた物語を読みながら学習を進めました。五年生は4月にクラス替えをしたばかりなので、登場人物の気持ちをよく読み取ることができていました。自分たちと重ねて深く考えることができたのかもしれません。みんなよく発表し、頑張っていました。

ごみの最終処分場などへ行きました。

6月24日 火曜日

4年生の社会科見学を行いました。子供たちは朝早くから楽しみにしている表情で登校してきました。なのはな学級の4年生も一緒に見学に出かけました。東京港にある中央防波堤最終処分場の見学は、これまで毎年、4年生の子供たちが見学してきているところです。毎日、一人あたり700グラム以上のごみを出していることになるということで、そのごみをどのように処理しているのかを知ることは大切な勉強です。今日はお台場から海底トンネルで到着する処分場で、粗大ごみの粉砕の様子、各地から集められる灰や粉砕されたものを埋め立てている様子を直に見学することができました。貴重な体験となりました。午後には、使われた水を処理している有明水再生センターの地下施設も見学することができました。各家庭からの汚水が集められ、バクテリアの力で再びきれいな水によみがえっていく様子も見ることができました。良い見学態度でまわり、みんながしっかりとその目で見てくることができました。

二年生が日本のメロディに挑戦しました。

6月23日 月曜日

音楽の時間に、子供たちはいろいろな楽器に触れています。今日は二年生の児童が大太鼓に触れました。日本の太鼓のメロディを実際にたたいてみました。大きな音が出て、みんな楽しそうでした。全員で揃うときっともっと迫力がでると思います。たくさん練習して欲しいです。頑張ってくださいね。

三年生が頑張っています。

6月20日 金曜日

3日ぶりにあいさつに立ちました。三年生があいさつ運動を頑張ってくれました。地域の方と声を合わせ、大きく元気な声で朝のかけ声をしてくれました。気持ちの良い声に、朝の暑さも吹き飛んでいきました。来週もあいさつ運動が続きます。みんなの元気が、立花吾嬬の森小学校を元気いっぱいの学校にしています。

事前に約束を全校で確認しました。

6月16日 月曜日

今日は朝会の後に、今週からいよいよ始まる水泳指導での安全についての集会を行いました。水中で人間は息をすることはできません。また、無理をして泳ぎ続けることも体に大きな負担をかけます。そこで、運動委員会のみんなが分担して全校児童のためにプールでの約束を発表しました。入水時の約束から、水中での注意、更に水から上がるときの合図などを確認しました。運動委員の皆さん、ありがとうございました。

校庭の向こうにボールが飛んでいきました。

6月13日 金曜日

昨日の放課後、校庭にソフトボール投げ用のラインを引き準備をしました。そして朝から、それぞれの学年が交代で、ソフトボール投げの記録をとりました。日常の体育の中で、投げる活動は限られています。それだけに大きくて重いソフトボールを投げるということは子供たちにとっては難しいものでもありました。低学年児童が投げるときには高学年がペアとなり励まし合いました。イチロー選手のレーザービームようなボールを投げる児童もいておどろきました。そんなときの周りの友達の反応も素晴らしいものでした。

みんな真剣に頑張っています。

5月12日 木曜日

全学年で体育テストが始まりました。体育館では反復横跳び、体前屈、跳力などを測定しました。明日は校庭でソフトボール投げを行います。日常で行っている体育の成果がどのような形で出てくるのか、とても楽しみです。ソフトボールも、日常ではなかなか扱わないものです。うまく投げることができるのか、毎年心配になります。その他、シャトルランや握力、更に50mそ走の結果などを総合的に見て各自の記録に反映させていきます。異学年で記録を取り合ったりし、助け合う場面もあります。

縫う練習をしました。

6月11日 水曜日

5年生は初めての家庭科の学習で縫い物の基礎練習を行っています。今回、フェルトの記事を葉っぱの形に切り取り、そこに糸を使って葉脈の筋、そして自分の名前を縫い付けました。針と糸で、丁寧に、根気よく縫い付けていきます。なかなか思い通りの線が出なくて苦労している場面もありましたが、全員がそれをやり遂げ、それを学級の木として家庭科室に掲げました。根気よく、コツコツと努力することの大切さを改めて見ることができた家庭科の学習でした。

丁寧に練習をします。

6月10日 火曜日

五年生は図画工作の時間に木版画に挑戦していきます。先ずは彫刻刀で木の板を彫ることを練習し始めました。今日はその後に委員会活動が控えていたので一時間だけの練習となりましたが、彫刻刀をそれぞれ手にし、様々な線を彫ることから始めました。まだ最初なので要領をつかむまでには時間がかかるかもしれません。その後、良い作品が生まれることが楽しみです。

六年生の発表です。

6月7日 土曜日

晴天の下、体育成果発表会を実施することができました。各学年が、日常の体育で学んでいることを土台にして、表現活動や徒競走を発表しました。体作りの運動や筋力を高める動きを表現の中に取り入れるようにしました。今年度は校庭をコースで走るリレーは低学年体育の指導内容には無いことから、三年生以上が合同リレーを行うこととしました。また、全校競技として大玉送りを実施しました。どの学年の子供たちも全力で競技に参加し、友達のがんばりにも大きな拍手を送っていました。準備、片付けにも六年生が進んで関わり頑張りました。とても素晴らしい発表会でした。ぜひ、家庭の中でも今日のがんばりを話題にしてあげてください。会場準備、片付けの多くの方々に力を貸していただきました。感謝しています。

六年生が頑張りました。

6月6日 金曜日

今日の6時間目、明日の体育成果発表会の会場準備に6年生が笑顔で参加しました。PTA役員の皆様、おやじの会の皆様、教職員に6年児童が加わり、準備作業をしました。机や椅子を校庭に運んで並べたり、テントはりに協力したり、会場内の観覧席づくりにも参加しました。どの場面でも進んで作業をし、笑顔を忘れませんでした。明日はいよいよ本番です。小学校生活の大きな思い出になるように頑張って欲しいです。六年生の皆さんありがとうございました。そして全校のみなさんいよいよ発表会です。ワクワクドキドキですね。

私服でダンスをしました。

6月5日(木曜日)

体育成果発表会までいよいよあと2日、今日は各学年が体操着ではなく私服で表現を発表し合いました。高学年と低学年のペアで見合うので、それぞれから温かい拍手、感心の拍手があがりました。午後には全校競技「大玉送り」の練習も行いました。暑い中の練習だったので短い時間で終えるようにしました。真夏のような太陽の下で頑張っているので、健康第一で行うようにしています。

一年二年生が協力しました。

6月4日 水曜日

屋上にあるプールに一二年生がひとあし先に入りました。プール開き前の清掃が行われますが、その前に水中に生息している水中生物を救出する活動を行ったのです。水位を低くし、網などを使い水生昆虫類を救い出します。ヤゴだけではなく、マツモ虫のような更に小さい生物もたくさん生息していました。子供たちは普段は味わえないような不思議な水の感覚に歓声を上げていました。墨田区の環境保全課の皆さんがサポートをしてくださり、結果として大きなヤゴが60匹、小さいものが620匹見つかりました。すごい数です。それだけたくさんの卵から幼虫がかえり、今トンボの成虫になろうとしていたのです。このうち何匹が無事に成虫になるかは、これからの子供たちの頑張りにかかっています。たくさんのトンボに舞って欲しいですね。

四年生での実習も四週目です。

6月3日 火曜日

現在教育実習生が4年1組で実習を行っています。今週は四週目、いよいよ最終週です。今日の五時間目は、大学の先生も参加しての実習生による研究授業が行われました。算数の角の大きさを比べることを子供たちと一緒に考えていく活動でした。子供たちも意欲的に学び、角の大きさの測り方を様々なものを使って考えました。実習生の表情も、子供たちの表情も、笑顔いっぱいの楽しい授業でした。そんな様子を見ながら、ああ、自分にも41年前にそんなときがあったのだと、しみじみと思い出してしまっていました。

二年生を六年生が応援しました。

6月2日 月曜日

「体育成果発表会」まであと少し、今日は校庭で学年練習の様子を互いに見合って、応援し合うことを行っていきました。本番では全校児童が校庭に出て見合うことができないので、こうして少しずつ他学年の演技を見るようにしています。写真の場面は、二年生の様子を六年生が見て、応援をしているところです。こうしてた学年のなかまに見てもらうことでも、子供たちはやる気が更に増していきます。その成果を当日は楽しみにしていてください。

雨天のため赤白分かれて体育館で行いました。

5月30日 金曜日

体育成果発表会の全校競技である「大玉送り」の練習を行いました。子供たちにとっては初めての体験です。並び方、ボールの送り方、怪我を予防するための諸注意、それらをしっかりと確認した後に、赤白別に練習をしました。1組が赤組、2組が白組となっています。子供たちは初めて触れる大玉に大興奮で、転がすコース、3年生以上が頭の上に上げるコース、それぞれで全力で頑張っていました。来週は、校庭で練習を行います。その時は正に赤白対決。きっと大歓声があがることでしょう。

みんなで運動会の歌を歌いました。

5月29日 木曜日

今朝は音楽朝会を体育館で行いました。全校で「運動会の歌」を歌いました。赤組、白組に分かれて歌う元気のある曲なので、1組、2組が交代で両方のパートを歌うようにしました。みんな大きなかけ声をかけて「ゴー!ゴー!ゴー!」と元気いっぱいに歌いました。実際には、紅白対抗の体育成果発表会ではないのですが、こうして声を合わせると赤白対抗のような気がしてきます。あと一週間です。明日は、大玉送りの練習もあります。雨の予報が出ているので、体育館で安全第一で《「で」の連続》練習をする予定です。

二年生の国語の授業を通した研究会です。

5月28日 水曜日

今日は教員が授業力、指導力を向上させるために年7回行っていく研究授業日です。その第一回目として、2年生の授業を通しての研究を進めました。2年2組の子供たちが、意欲的に活動する姿を通して研究をしていきます。国語の「たんぽぽのちえ」を丁寧に読み進め、たんぽぽの成長とそれに伴ってどんな知恵を使っているのかを読み取っていきました。全員意欲的に学習に向かっていました。素晴らしいやる気とがんばりでした。

六年生の代表が進め方を確認しました。

5月27日 火曜日

今回の「体育成果発表会」では、全校種目として「大玉送り」を行います。学校でこの競技は7年ぶりとなります。ですから、在校生は誰も体験したことがないのです。低学年は転がし、3年生以上の学年は頭上に上げて進めることになります。コースを外れた場合に、大玉をもとに戻すのが6年生の代表児童です。4人ずつで大玉送りをサポートします。今日は休み時間にその打ち合わせをしました。6年生にとっても初めての競技です。先ずは金曜日に練習があります。楽しみですね。

大きく育ったものを自宅で育てている子もいます。

5月26日 月曜日

この写真は先日撮影したもので、大きく育ったカブト虫の幼虫を、新しい栄養たっぷりの土に子供たちに手伝ってもらって写している様子です。大きく育った幼虫をこわいという子もいれば、平気だよとしっかりとつまんで移動させている子もいます。幼虫については好き嫌いがあるので無理をしなくても良いのですが、その成長の様子を観察することは楽しいものです。今は正に幼虫ですが、それがサナギになり、体の中身が全部一度溶けて、あのかっこいいカブト虫の成虫になるのですから不思議なものです。是非、今飼育し始めた子供たちは、土に時々湿り気を与え、そのうちにさなぎなっていく様子を見守って欲しいです。

どんな状態になってきたら成虫になるのかが分かります。参考になります。なお、飼育用の土(醗酵マット)はたくさん用意してあります。

六年生のこころの劇場の鑑賞です。

5月23日 金曜日

六年生の文化体験、劇団四季による「こころの劇場」の鑑賞会に参加しました。今年度は会場の関係で、市川市の市川文化会館での開催となりました。学校からは電車を乗り継いで、JR野本八幡駅まで行き、更に歩いて会場に到着するという行程でした。劇は「王子と少年」というマークトゥエィン原作の古典の名作です。うり二つの王様と貧しい少年が入れ替わり、いろいろな出来事を乗り越えていくというストーリーに、みんなも引きつけられて鑑賞していました。歌やダンスなど、日頃から関心のあることにも触れることができて良い体験になりました。

三人組で頑張りました。

5月22日 木曜日

集会委員会が、今年度最初の「お楽しみ集会」を計画し、全校児童のために頑張りました。ゲームは、リスと樹木2本の3人組になり、リスのために小屋を作るというゲームでした。おおかみが来たぞと言うかけ声で、近くに友達と三人組を作り、ポーズをとらなくてはいけません。簡単なようで互いに声を掛け合わなくてはいけないので難しいゲームです。初めは同学年の中で組を作り、だんだんと他学年も混ぜて三人組ができるようになっていきました。350人以上が同時に動くので、なかなか大変でしたが、またクラスの中などでゲームとして楽しむことができそうだと思いました。集会委員会の皆さんありがとうございました。

四年生の水道キャラバンです。

5月21日 水曜日

4年生は社会科で、生活を支えるものについて学んでいます。その中で水道について、今日は東京都水道局から「水道キャラバン」チームの皆さんに来ていただき体験学習を行いました。水の汚れをどのようにして除去し、飲料水に変えているのかを、実験などを通して考えていきました。今日から家庭で水道水を利用するときに、その学習を思い出しながら使うことができると良いです。良い学習でした。

体育成果発表会に向けて頑張っています。

5月20日 火曜日

体育成果発表会に向けて、一年生も練習を開始しました。どんな表現になるのかは楽しみにしていてください。一年生は体を大きく動かし、ダンスの練習をしていました。手に何かを持つのでしょうか。それとも衣装でカラフルに踊るのでしょうか。楽しみです。みんな楽しそうに練習をくりかえしていました。一年生の皆さん、頑張ってくださいね。

音楽クラブとダンスクラブもできました。

5月19日 月曜日

今年度最初のクラブ活動が始まりました。子供たちの希望をもとにして、人数を調整しながら8つのクラブが誕生しました。今までパフォーマンスクラブとしていたクラブが、音楽クラブとダンスクラブに分かれました。みんながそれぞれのクラブで自分の興味関心を、更に高め伸ばしていきます。活動内容がとても楽しみです。

五年生の練習風景です。

5月16日 金曜日

6月7日の体育成果発表会まであと3週間です。どの学年でも、子供たちが表現や徒競走の練習をしています。もちろん、体育成果という名称にふさわしく、日常の体育で行っていることを基本として準備を進めています。とは言っても、いつもよりも良いものを手にし、思い切り表現を考え、見てくださる皆さんに大きな拍手を送ってもらえるように頑張っています。今日は体育館で、五年生があるものを手にしながら頑張っていました。先ずは、みんなの動きが一つになるようにして頑張っていました。当日を楽しみにしてください。

二年生が一年生を連れて探検をしました。

5月14日 水曜日

2年生と1年生が一緒に、校内探検をしました。予めコースを決め、二年生がリードする形でまわりました。それぞれの場所で、二年生が簡単な説明をします。それを一年生が聞きながら校内を歩きました。見学場所にはシールも準備してあるので、それを確認のためにカードに貼りながら歩きました。いつもとは異なる気持ちで、校内を歩き、みんながドキドキ緊張した表情でした。

なかま同士力を合わせて

5月13日 火曜日

明日、12年生は協力をして校内探検をします。7名ほどのグループになり、2年生が1年生をリードする形で校内をまわります。今日はそのためのグループごとの顔合わせの会を開きました。自己紹介をしたり、グループの中で簡単なゲームをしたりしました。2年生にとってはとても緊張する大役です。どのグループも明日のために良い関係を築いていました。明日が楽しみですね。

登場人物の気持ちを考えました。

5月12日 月曜日

1年生の国語の授業です。教材文の「はなのみち」を丁寧に読み進めています。そして、今日は主役のくまさんが、りすさんの家に遊びに行く途中に袋いっぱいの種を落としてしまったことに気がつく場面をみんなで考え、演じ合いました。りすさんが、くまさんの持っている袋に穴が空いていることに気づくことを、実際にしぐさも取り入れ子供たちが表現しました。とてもかわいらしい森の仲間達でした。

1年生が国語「ふきのとう」を読みました

5月9日 金曜日

1年生が国語の時間に教科書教材の「ふきのとう」を音読し、それを工夫してグループごとに発表をしていました。雪の下から春になってふきのとうが芽を出そうとしている様子を、太陽や春風、竹藪の竹に役割を分担をして発表を頑張っていました。なかなか吹いてこない春風を待つ様子を、みんなで演技で表現もしていました。長い間眠っていて春になったことにようやく気づいた春風が竹林に向かって風を吹かす場面もとても上手に表現していました。楽しい発表でした。

今年最初の活動です。

5月8日 木曜日

今年度最初のたてわり班活動「立吾班」活動を行いました。6年生が中心となり、各班ごとに自己紹介を行った後、様々な遊びを行いました。じゃんけんゲームや何でもバスケット、クイズやじゃんけん列車など、1年生から6年生までが楽しく交流をしました。みんな落ち着いた様子で、楽しいひとときを過ごしていました。6年生が生き生きと下級生をまとめ上げている姿、素晴らしかったです。

SNSの怖さについて話をしました。

5月7日 水曜日

連休が明けて、子供たちも登校に対してどんな気持ちでいるのかが不安でしたが、元気な笑顔で登校してくる姿を見て安心しました。そんな休み明けの朝会は体育館で行いました。スライドショーで「SNSのこわさ」を子供たちに伝えたのです。一枚の写真の中にいろいろな情報が入っていて、例えば背景に小さく写っている建物のシルエットから、その場所が特定されてしまうという話をしました。子供たちには恐怖を感じる内容だったかもしれませんが、現実の世界は我々の想像を超えたところまで進んでいます。みんな真剣に話を聞いてくれていました。もちろん、墨田区から貸与されているタブレット端末単体では外部とはつながらないわけですが、予想外のことが作用し情報が外に出てしまうこともあるかもしれません。そうならないように気をつけるためにも、今日は少しこわい話をすることとしました。

朝から一つずつ竹の皮で包んでいました。

5月2日 金曜日

もうすぐこどもの日です。子供たちに「ちまき」を子供たちに味わって欲しいと、給食室では全校児童分のちまきを一つずつ作ってくれていました。本物の竹の皮に具材を入れて包み込み、蒸しておいしいちまきが完成します。朝早くから準備された「ちまき」は中華風のおいしいものでした。子供たちにとっては「竹の皮」も初めて見るような不思議なものだったかもしれません。おうちでも是非話題にしていただきたいと思います。明日からは四連休です。7日水曜日にみんなが元気に登校できる姿を待っています。

かっこよくかけたかな?

5月1日 木曜日

暑い一日でした。そんな校庭で、対学年のみんなが消防写生会に参加しました。向島消防署から駆けつけてくれた本物の消防自動車を、みんなでスケッチしたのです。クレヨンなどをうまく使って、画用紙いっぱいに迫力のある絵を描きました。仕上げは教室の中で頑張りました。消防署の皆さんが装備を付けてポーズもとってくださったので、生き生きとした絵が描けそうでした。完成が楽しみですね。

今月の歌を歌い納めました。

4月30日 水曜日

いよいよ今日で四月も終わりです。入学、進級で始まった一ヶ月が終わり、子供たちの日常も軌道にのってきていると思います。今日は三年生が音楽の時間の中で、今月の歌「ビリーブ」を心をこめて歌っていました。先日の音楽朝会でも、全校児童の声が体育館中に響いていました。そんな「ビリーブ」という曲を学校の中で歌ったり、聞くようになって26年ぐらい経ちます。初めはNHKの「生き物地球大大紀行」(月曜夜8時放送)のエンディング曲だったと思います。いつの間にか学校の中で歌われる応援ソングとなっていました。聞いていると、これまでいろいろな子供たちと歌っていた場面を思い出します。今日も三年生の歌声を聞きながら、心の中があたたかくなっていました。

グループで力を合わせて実験の準備をしています。

4月28日 月曜日

六年生が理科室で気体の性質を調べる実験準備をしていました。酸素、窒素、二酸化炭素の3つの気体とものの燃え方の関係を調べていく実験でした。先ず子供たちは水上置換法を使って瓶の中に気体を集めることを行いました。目の前の空気中には、窒素、二酸化炭素、酸素があるのだけれども、純粋なものを実験に使うために行いました。水中で気体を集める方法は子供たちにとって新鮮な体験だった様子です。皆、丁寧に実験を進め、授業の最後には、ものをよく燃やす気体が何であるのかを見つけていました。理科室での実験、観察はこれからも増えていきます。ルールを守り、皆で協力して観察をし、結果をもとにしてしっかりと考えていって欲しいです。正に主体的・対話的で深い学びですね。

エンドウ豆とダイズは違うのかな。

4月25日 金曜日

朝の登校時に4年生児童が、昨年度に栽培委員会が植えた「サヤエンドウ」の実が熟し切って茶色くなっている様子を見つけて報告してくれました。その場にいた二年生の児童も、これは大豆ができているのではないかと興奮して観察をしていました。3人であれこれ観察をし、その身の手触りから「これは大豆に間違いない」と結論を出し、その実を観察用に持ち帰ってもらいました。休み時間に、再び子供たちが校長室を訪れ、もう一度大豆を観察してみたいと言ってくれました。改めて実を観察するうちに、これを大豆と呼んでよいのか、疑問がわいてきました。子供たちが関心をもってくれたおかげで、まめについて調べたいという気持ちが起きました。調べてみると、結論は似ているけれど、えんどう豆は大豆ではないと言うことです。被子植物→マメ目→マメ科の中に「ダイズ属」と「エンドウ属」があるということで、植物学的に分けると異なるものだったのです。哺乳類で当てはめると、哺乳類→霊長目→ヒト科となり、その中に「ヒト属」や「オラウータン属」があるので、「ダイズとエンドウの違い」は「ヒトとオラウータンの違い」と同じようなものであるということなのでしょうか。かえって分からなくなってしまったかもしれません。とにかく、子供たちのおかげで、こんなことも調べてみたいと思ったのです。調べることは楽しいですね。

エンドウ豆とダイズは同じものなのかどうか。説明を読んで納得することがSできました。

みんな頑張りました。

4月24日 木曜日

今日は墨田区学力調査の日でした。先週の六年生の文科省の調査に続いて、今日は2年生以上の児童が調査を受けました。2,3年生は国語、算数と意識調査、4年生以上の学年は、更に社会科と理科も加わり5校時までをかけて行いました。途中、5分休憩や、いつもの休み時間を設けることができたので、そのたびに子供たちはエネルギーを補給して次の時間に臨んでいました。中には、もう限界だと悲鳴を上げていた子もいましたが、後で教室をそっとのぞくと、その後の時間も真剣に問題に取り組んでいました。じっくりと問題を読み、質問の意図を確実に読み取らないと解くことができない問題も多く、これまでの知識を活用して頑張ったわけです。皆さん、本当にお疲れ様でした。

お茶を入れました。

4月23日 水曜日

今日は家庭科の時間に、五年生が「お茶を入れる」学習をしました。自分たちで湯を沸かし、茶碗にお湯を注いで温めてから上手に注いでいくことを行いました。日頃、家庭でもお茶を入れる経験をしている子供たちですが、丁寧に手順を確かめ、温度を決めてお茶を入れたので、いつもとは違った味に感じたかもしれません。是非、家でも実践して欲しいです。

351人の友達ができました。

4月19日 土曜日

今日は土曜授業参観日、そして一年生をむかえる会の実施日でした。参観には多くの保護者の皆様、地域の方々においでいただきました。有り難うございました。進級した子供たちの姿を見ていただけてありがたかったです。そして、3校時は体育館で「一年生をむかえる会」を行いました。一年生を歓迎するために、各学年がいろいろ発表を工夫しました。学校の約束を紹介したり、給食を紹介したり、立吾しぐさを説明したり、様々でした。一年生からは「一年生マーチ」を元気よく歌ってお礼の気持ちを表現しました。みんなが頑張った楽しい時間となりました。一年生には全校で351人(一年生以外の人数)の友達が今日でできたわけです。月曜日からはいよいよ休み時間デビューです。校庭で仲良くみんなで遊ぶことができるとよいです。

片付けを六年生が手伝ってくれています。

4月18日 金曜日

14日月曜日から一年生の給食が始まっています。早くも四日目となり、子供たちの準備の様子も、食べている様子も上級生と変わらないくらいになってきています。今日は甘いソースのかかっている「ゼノワーズパン」が出ました。みんな嬉しそうに食べていました。ごちそうさまをする頃には、六年生が教室にやって来て、片付けを手伝ってくれています。手伝ってくれている六年生も、とても生き生きと楽しそうに活動をしてくれています。いよいよ明日は土曜授業、そして「一年生をむかえる会」です。楽しみです。

六年生ががんばりました。

4月17日 木曜日

今日は六年生対象の文部科学省の学力調査の日でした。今年度は、国語、算数、理科の三教科の調査がありました。問題は読み取り考える設問が多く、子供たちはこれまで身につけた力を駆使し、一生懸命に問題に臨んでいました。国語の問題は、インタビューやまとめのレポートについて問う問題もありました。来週は、今度は墨田区の学力調査があります。2年生以上の児童が対象です。やはり読み取りの問題が多く出るのではないかと予想しています。子供たち、みんながんばっています。

一年生もしっかりと参加しました。

4月16日 水曜日

今年度一回目の避難訓練を行いました。事前指導をした上で、一年生も初参加の中で訓練を進めました。全員が「おかしも」の約束を守り、黙って校庭に整列をすることができました。地震を想定した避難でしたが、頭を守りながら、全員が真剣に臨むことができたことは素晴らしいと思います。(一年生は、校庭での整列デビュー前でした。立派です。)

校庭の上に大きな虹です。

4月15日 火曜日

月曜日、火曜日と日光の移動教室の下見に出かけていました。久しぶりに学校に戻ると夕方の空に大きな虹が架かっていました。何だか心の中があたたかくなりました。立花吾嬬の森小学校の子供たちのために大きなプレゼントをもらったような気持ちになりました。明日から良いことがもっともっと起こりますように。

先生達の大きな体も目立っていました。

4月11日 金曜日

休み時間、校庭の様子を見てみると去年よりも大勢の子供たちがいるように見えました。新しい学年が始まり、みんなが張り切っていることが伝わってきました。子供たちは全力で走り回っています。そしてその中に大きな体も見えます。先生達も混ざりながら子供たちと休み時間に過ごしている様子を見ます。また、教室の中で話しをしたり、前の時間にどうしても分からなかった勉強の復習をしている先生もいます。子供たちのよいところを見つけ、一人一人のことを早くつかもうと、各担任、先生もがんばっています。

一年生の学校生活もスタートしました。

4月10日 木曜日

一年生の学校生活がスタートしました。朝は元気な笑顔で黄色いカバーの付いたランドセルを背負って登校してくる姿からやる気が伝わってきました。クラスでも六年生が手伝ってくれたりしながら一日の生活が始まりました。あいさつや約束事など、いろいろ覚えることがありますが、一つ一つしっかりと学んでいる様子に感心をしました。帰りは校庭に方面別に並び、集団で下校をしました。この形式は月末まで行いますが、ここでの姿もしっかりとしていて初日だとは思いえないほどでした。今の気持ちを忘れずに、この後も学校生活を一生懸命に送ってほしいと思いました。ご協力をよろしくお願いします。

開式の前に六年生ががんばりました。

4月9日 水曜日

令和七年度の入学式を行いました。新入生の保護者の皆様、お子様のご入学おめでとうございます。今年は午後1時半からの開式となりました。準備に準備を重ねて新入生をお迎えしました。昨日練習した六年生も緊張した面持ちで歓迎の言葉を語ってくれました。明日からいよいよ354名の子供たちが揃い、学校生活が始まります。家庭と学校が一つになって、子供たちの未来に向けてのパワーを付けていけるようにしたいです。ご協力をお願いします。

明日、六年生が代表として言葉を述べます。

4月8日 火曜日

明日はいよいよ入学式です。大勢の新入生が入学を楽しみに待っているのです。今日は6年生が中心となり、会場準備を手伝ってくれました。きれいに椅子を並べ、体育館内の物品を一旦片付け、皆さんが気持ちよく式に参加できるようにがんばってくれたのです。また、明日、式の前にあいさつをする6年生4人が、休み時間に練習をしました。実際に目の前に1年生が見てくれているつもりで練習をしました。元気いっぱいの6年生が1年生のことを待っています。

校庭で六年生の代表が決意の言葉を発表しました。

4月7日 月曜日

いよいよ始業式、校庭に一年生をのぞく全校児童が集まりました。8時すぎから小雨がパラ月初め校庭での開催を悩みましたが、式の最中、雨雲も雨を我慢してくれていました。その中で転入児童の紹介、そして異動の先生方を紹介しながら式が進みました。校庭での子供たちの表情は、新しい学年に進級した喜びに満ちて生き生きとしたものでした。代表で決意の言葉を述べた六年生代表児童の様子も堂々として素晴らしいものでした。休み時間も校庭中で元気いっぱいに走り回る姿が見られました。久しぶりの学校生活に、みんなが喜んでいる様子が伝わってきました。明日からの学校生活がますます楽しみです。